内館牧子はこのところ高齢者を描いた小説ばかり書いている。

自身が高齢者になったからだろう。

「内館高齢者小説」ともいうべきシリーズだが、今回の登場人物はさらに年齢を重ねた70代から80代のほぼ後期高齢者。

この本は「内館高齢者小説」の中でも、考えさせられる要素がたくさん詰まった作品になっている。

自分はすでに、「老害の人」になっている人、いやいやまだまだ老害だ、なんて言わせないと思っている人、そして高齢者なんてずっと後の話だ、なんて思っている人に是非読んでほしい作品だ。

誰もが「老害の人」予備軍

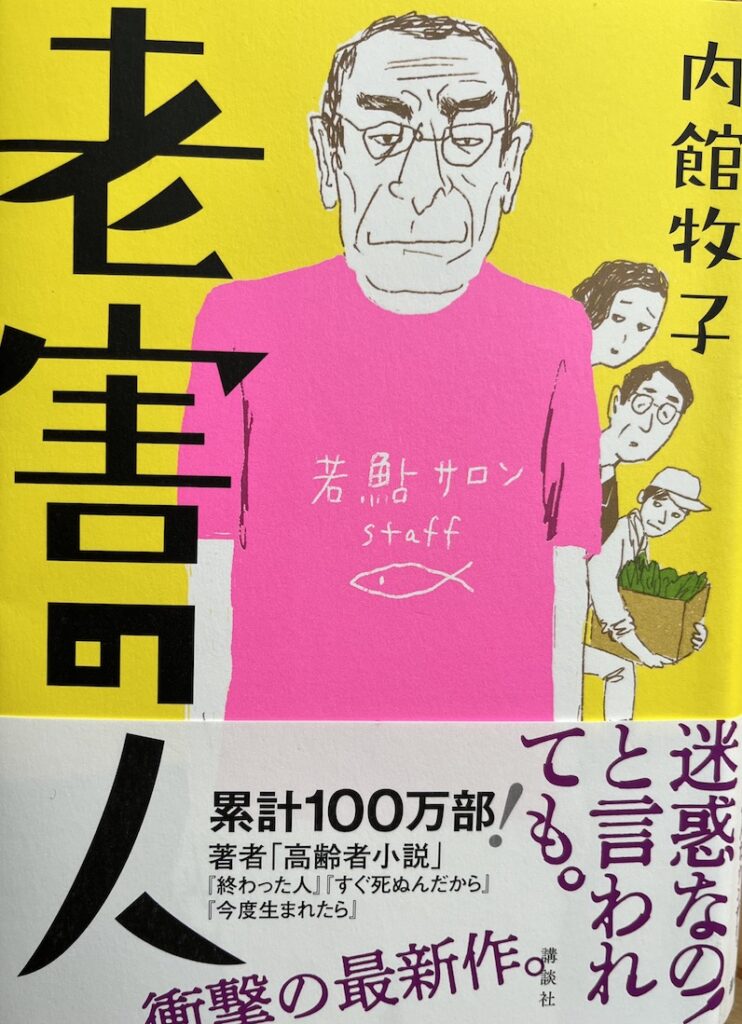

内館牧子の『終わった人』『すぐ死ぬんだから』『今度生まれたら』に続く「内館高齢者小説シリーズ」ともいうべき小説の第4弾。

これらシリーズは、定年を迎えた高齢者の終活、人生の後始末を描いている。

中でも、今回の小説は特に定年はとうの昔に過ぎ、毎日の張り合いを求めている人達を描いている。

「定年後、黄金の15年」などと言う言葉には全く縁のない人達の話だ。

昔話に説教、趣味の講釈、病気自慢に孫自慢。

「老害」という若い世代にとって迷惑な話を事細かに描いている。

「老害」は周りの人にとっては甚だ迷惑なことである。

しかし、この本を読み進めていくと、高齢者には高齢者なりの考えや希望があるんだということがわかってくる。

高齢者もチャンスさえあれば年齢に関係なくまだまだなんでもできると思っているのだ。

反面、年齢を重ねることは体力が衰えてくるのも事実。

そして、人生の終わりが具体的に見えているのも高齢者の特徴だ。

全ての高齢者が老害の人になるわけではないが、その可能性は大いにある。

老害は本人がそれと気づかない場合が多い。

主人公のひとり娘 ”明代” の友人が孫自慢をしていることに気付いていないのを見るとよくわかる。

誰もが「老害の人」予備軍なのだ。

老害の1位と2位は「昔の自慢話」と「世代交代への抵抗」

この本を読むと「老害の人」と呼ばれる老人の生態がわかってくる。

この本によると、老人が引き起こす老害の第一位が 昔の自慢話、第二位は世代交代に対する抵抗だそうだ。

自慢話は「昔はこうだった、自分はこんな手柄を立てた」ということを何度でも言う。

聞かされる方は、すでにその話を空でも言えるほどになっている。

「世代交代に抵抗」はすでに仕事からリタイアしているのに、若い世代に不満があり、ついつい出しゃばってしまうこと。

会社員をリタイアしたのであれば社員資格を喪失しているので簡単には実際の業務で後輩に接触できなくなるのであまり問題はない。

気をつけたいのが、この本の主人公、戸山福太郎のように創業家の2代目社長のように未だ影響力を持っている人は要注意だ。

会社を離れたようにみえて何かと会社に注文をつける、現役の世代も逆らえない。

この場合、老害第一位の昔の自慢話とセットなので最悪なのだ。

こんな人は是非読んでみて欲しい

この本は

・定年を迎えて、これからの人生をどう過ごせばいいのか悩んでいる人。

・自分がいなくなって、元の組織がうまく回っているか気になっている人。

・まだまだ自分は終わっていないと思っている人。

そんな方におすすめだ。

この作品の登場人物は以前の作品に比べ皆、高齢ではあるが、元気で力が有り余っている。だが、その気力を傾ける対象がない。

現実にもそんなシチュエーションは多いはず。

主人公の福太郎が始めた「若鮎サロン」という組織づくりは一つの答えだ。

また老害を受ける方の世代の方にもぜひ読んでいただきたい。

なぜなら、高齢者も昔は老害にうんざりした経験と今度は老害を作る立場の両方を経験している。しかし、若い世代は前者しか経験がない。

この本を読むことで高齢者の気持ちが想像できる。

そして、いつの日か自分が、高齢者になったときの戒めになる。

人は必ず年をとるのだから。

思わず納得。「老害の人」にはならない方がいい

著者の最初の定年本『終わった人』を読み、映画化された作品を見たときには娯楽作品として読んだし、観た。

映画『終わった人』 YouTubeより

内館牧子の高齢者小説のうち『今度生まれたら』以外は全て読んだ。

『終わった人』、『すぐ死ぬんだから』はエンターテイメント作品として面白かった。

ところが今回の作品『老害の人』はそんな気持ちにはなれなかった。

身につまされたのだ。

年齢的にはまだまだ自分とは遠い話ではあるが、なぜか今回の小説の読後感はスッキリしない。

どうしてか?

理由を知るのは簡単だった。

この小説の主人公や登場人物とは10~20歳も離れているが、置かれた状況はそれほど変わりがないからだ。

つまり、60代ではあったとしても僕はすでに高齢者であり、リタイアしている。

仕事はしていないし、毎日自由に暮らしている。(もしかしたら、自分が気づいていないだけで「老害の人」になっているかもしれない。)

もちろん、僕本人は自分が高齢者だなんてこれっぽっちも思っていない。

しかし、最近は特に、世の中の理不尽なことがやたら目に止まる。

それを見るにつけどうにも我慢できない。

一言いいたくなるのだ。

それは内館牧子氏が言う、悲しみのあがきなのだろうか。

考えてみれば、老害をバラまくということは、その老人が元気だと言うことだ。人間は年齢とともに、できないことが増えて行く。それでも、老害とされる人たちは、まだ何とか自分のことは自分でやていけるレベルが多い。周囲にとっては、ありがたいことなのである。何よりも、老害をバラまくことは、本人にとっても「どっこい、生きていいる」のアピールだ。

困ったことに「老害の人」の多くは、自分は「余人をもって代え難い人間だ」とまだ思っている。

実は若い世代の人たちであっても、余人なんぞいくらでもいる。犬も歩けば余人に当たる。それが社会というものだ。

だが、年をとるごとに自分をアピールしたがる。それは、もう自分の世ではないと気づいているからか、その悲しみのなせるあがきだろうか。『老害の人』第一章より抜粋

自分は元気か?

自分は今だに「余人をもって代え難い人間だ」と思っているか?

この2つがイエスなら「老害の人」になる可能性は十分にある。

気をつけよう。

まとめ

この本は後期高齢者の登場人物が、自分の居場所、やるべきことを求めて悪戦苦闘する物語だ。

作者の内館牧子は、彼、彼女らの行動を具体的に表現している。

自慢話に、病気自慢、なかなか次の世代に業務を譲れない世代交代への抵抗、そして高齢者が行き着く孫への執着。

それらを一言で老害といってしまうのは簡単だが、なんだか寂しい。

この本は、老害の被害を受けている世代が読むのと、老害と言われている当事者の世代が読むのでは全く異なる読後感を持つのではないかと思う。

若い世代は全て想像するしかないのに対し、高齢者は現実に直面していることの違いによるのだと思う。

俳句と水彩画で老後を楽しんでいた吉田夫妻の最後には少し胸が苦しくなった。

この本は ”「老害の人」なんかにならないほうがいいよ” と教えているのだと思うのだが・・・。

この本「老害の人」の基本情報

書籍名:老害の人

書籍名:老害の人

著 者:内館牧子

発行所:株式会社 講談社

2022年10月14日 第1刷発行

サイズ:19cm /360ページ